陕西水利遗产“身份”认定有“办法”

2025-02-25 05:27:41

水,作为生命之源,自古以来就是人类繁衍生息的重要资源。陕西是中华民族文化的重要发祥地之一,是华夏文明的源脉和故乡,秦人治水历史悠久,水利遗产资源丰富。陕西省水利厅制定《陕西省水利遗产认定管理办法(试行)》(以下简称《办法》),明确水利遗产“身份”的认定条件,为陕西水利遗产的认定、保护、利用等工作提供了重要依据。

《办法》主要包括总则、遗产认定、遗产保护、遗产发展、遗产管理、附则、附表(赋分表),明确了水利遗产认定的条件。

在陕西乃至全国历史具有标志性意义或产生重要影响,与社会变革或重要历史事件及人物密切相关;在规划设计、技术技艺、材料工艺等方面具有先进性、适宜性与创新性,具有除害兴利、兴业惠民、生态景观、艺术鉴赏、创新创造、传承永续等功能。

体现人与自然和谐共生的治水理念、价值观念、道德精神,在其所处历史时期具有先进性、独特性、代表性或唯一性,反映同时期社会风貌;保持较好的完整性,具备良好的保护或利用基础,已制定水利遗产保护与发展规划。

建成或传承历史文化时间不少于80年,具有红色革命文化属性的水文化遗产的年限不少于50年。

同时提出水利遗产保护原则。陕西省水利遗产经认定后应当在醒目位置设置陕西省水利遗产标志,遗产保护管理单位应当编制陕西省水利遗产保护利用规划;遗产运行管理单位应当建立并完善管理制度,规范遗产的挖掘研究、维护修缮、发展利用、经费使用、资助支持等工作;在遗产格局、结构、样式和风貌特征出现较大改变的,核心保护物发生损毁时要进行备案审核等。

指明水利遗产利用路径。应当符合《国家水利遗产保护与发展规划》《陕西省水利遗产保护与发展规划》要求,保持整体风貌,传承治水文化,有条件地保持功能发挥。支持有条件的遗产运行管理单位,建设各类推广场所;通过媒体平台宣传普及遗产知识,挖掘阐释遗产时代价值、思想理念;开展水利文艺作品创作、展览、科普和爱国主义教育等活动,传播传承历史人文、科技工艺等;鼓励开展遗产的分类、特征、价值及其保护问题与措施等方面研究,加强各类合作交流;鼓励县级以上(含县级)地方政府将水利遗产保护与利用纳入当地水利发展相关规划和经济社会发展中同步实施。秦人治水历史悠久

汉、唐时期陕西修建的白渠、成国渠、漕渠、龙首渠、山河堰等一批大型水利工程,更是一展雄风,称著天下。

民国时期,水利专家李仪祉主持策划修建的“关中八惠”,陕北定惠渠 、织女渠,陕南汉惠渠 、褒惠渠、湑惠渠等工程,开创了陕西乃至全国现代水利建设的先河。

延安时期,陕甘宁边区政府倡修的幸福渠、南泥湾渠等水利工程,更是见证了中国共产党人的使命担当。

新中国成立以后,陕西全省掀起了一次又一次的水利建设高潮,宝鸡峡、冯家山、汉中石门水库等一大批水利工程,如雨后春笋般兴起。

这些古代、近代和新中国成立初期修建的水利工程,像繁星一样遍布三秦大地,至今多数在发挥作用,成为富甲一方的民心工程,支撑着社会和经济的发展,是陕西重要的水利遗产和水文化传承弘扬的重要资源。

据目前不完全统计,陕西1950年以前遗存至今的工程类、管理类水利遗产和历史典故、民俗传说等非物质水利遗产,多达500余处(件)。

截至目前,陕西的郑国渠、汉中三堰、龙首渠引洛古灌区、凤堰梯田先后列入世界灌溉工程遗产,向世人展示陕西水利工程的遗存价值和深厚的文化底蕴。

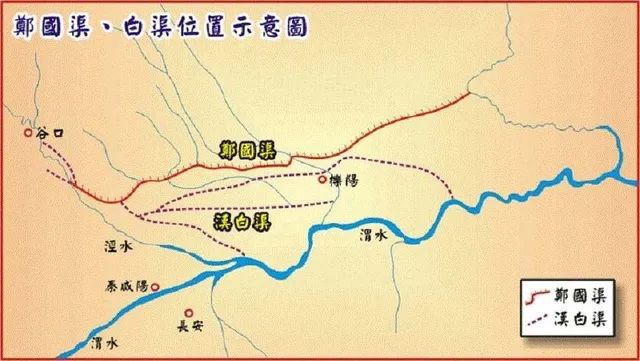

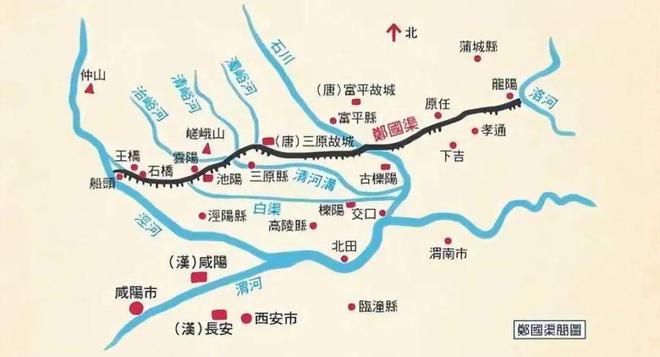

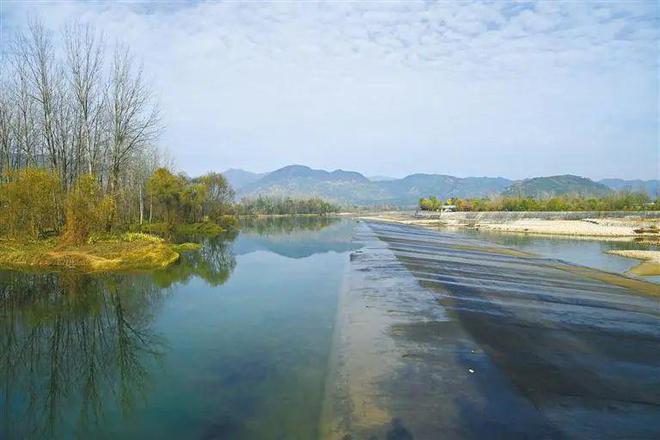

郑国渠于公元前237年由秦王政采纳韩国水利专家郑国的建议开凿,灌溉面积达18万公顷,是我国古代最大的灌溉渠道之一。它流经陕西省的泾阳、三原、高陵等地,绵延300余里,灌田4万余顷(280万亩)。郑国渠利用关中平原的地形实现了自流灌溉,不仅助力秦国统一六国,还在历史上发挥了重要的农业灌溉作用。

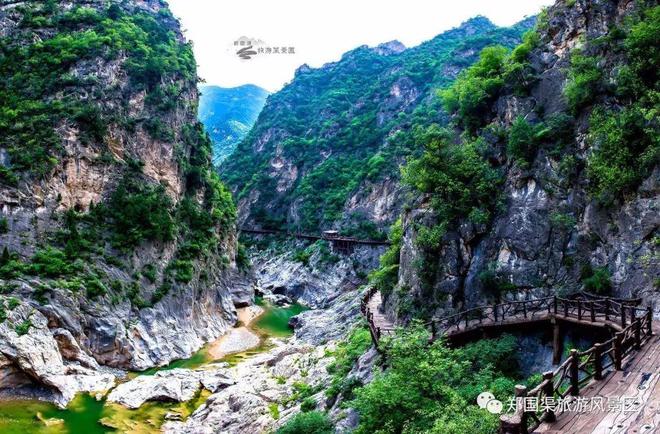

绵延数百里的郑国渠,其中郑国渠渠首遗址被国务院公布为第四批全国重点文物保护单位,成为陕西水利文明的重要象征。2016年1月,在泰国清迈召开的国际灌排委员会第67届执行理事会上,郑国渠被列入世界灌溉工程遗产名录。

汉中三堰包括山河堰、五门堰和杨填堰,创建于2000多年前,至今仍在发挥灌溉、防洪等综合效益。

山河堰由汉代萧何、曹参开创,是中国古代汉中引褒水灌溉农田的伟大工程,甚至到了1967年还在山河堰位置基础上修筑高近百米的石门大坝,即“石门水库”;五门堰始建于公元6—7年,灌区达1万多亩;杨填堰灌溉洋县、城固两县农田5000亩;杨填堰为汉代萧何、曹参所修,后因宋代洋州知州杨从义作较大整修改造,灌溉洋县、城固两县农田5000亩,故名“杨填堰”。

其中,五门堰已被公布为全国重点文物保护单位,山河堰和杨填堰已被公布为省级文物保护单位。至2017年10月,陕西“汉中三堰”成功列入世界灌溉工程遗产并授牌。

龙首渠引洛古灌区始建于公元前120年,汉武帝采纳临晋郡守庄熊罴的建议,开凿了这条伟大的地下渠。它采用“井渠法”开凿引水隧洞,历时十余年建成,成为古代水利工程技术的巅峰之作。

2003年,龙首渠井渠遗址被公布为省级文物保护单位;2020年1月,龙首渠引洛古灌区被列入世界灌溉工程遗产名录,成为陕西水利文明的又一标志性遗产。

凤堰梯田位于安康市汉阴县漩涡镇,是目前秦巴山区发现的面积最大、保存最完整的清代梯田,总面积约1.2万亩。它由清代湖南长沙府善化县吴氏家族移居当地后开垦,始于乾隆年间,已有250多年历史。

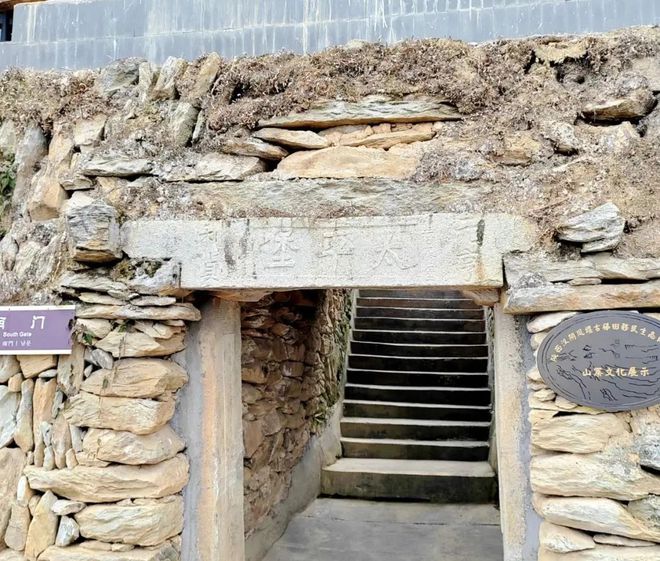

凤堰古梯田周边有大量明清碑石、古遗址、古村落等珍贵历史遗存。域内20余个古民居群落、20余处古寨堡以及多处古庙宇、古堰渠、古塘坝,其中堰、渠等水利灌溉工程有许多至今仍在使用。该梯田集“山、水、田、屋、寨、村、庙、农”为一体,是中国移民文化与农耕文化相融合的产物,也是中国农耕文化的“活化石”。

凤堰梯田在文物普查中被发现后,陕西省文物局与安康市、汉阴县整合当地文化、生态、民俗、农旅等多种资源,以移民生态博物馆为平台,建成我国首座移民生态博物馆。开馆以来,带动核心区域6个行政村近万人共同致富,带动社会投资规模超10亿元,凤堰古梯田移民生态博物馆自此一举成为乡村振兴的旗帜和典范。2019年10月,凤堰梯田被公布为全国重点文物保护单位,2024年9月凤堰梯田正式列入世界灌溉工程遗产名录。